БЕГСТВО В МЕЧТУ

В ОТДАЛЕНИИ ИЗ ВОДЫ ВЫСКАКИВАЮТ ЛЕТУЧИЕ РЫБКИ. ПРЕСЛЕДУЯ СВОЮ ЖЕРТВУ, ДОРАДЫ ТОЖЕ ВЫПРЫГИВАЮТ ИЗ ВОДЫ. |

КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, МОЙ СПИНОРОГ СКОРЕЕ похож на носорога, чем на дворецкого. Из его спины торчит толстая колючая кость. Изо всех сил налегаю на рукоять моего довольно острого охотничьего ножа, и мне наконец удается пропороть его кожу, которая так же прочна, как шкура буйвола, и так шершава, точно присыпана сверху толченым стеклом.

17 февраля, день тринадцатыйЗАРЫВАЮСЬ ЛИЦОМ ВО ВЛАЖНУЮ МЯКОТЬ сырой рыбьей плоти, чтобы напиться красно-бурой крови. Густая, отвратительная горечь заполняет рот, и я тут же сплевываю эту гадость. Поколебавшись, кладу в рот рыбий глаз, раскусываю его, и меня едва не выворачивает наизнанку. Неудивительно, что даже акулы обходят стороной этих броненосцев.

Из-за жесткой шкуры приходится чистить маленького океанского носорожика в определенной последовательности, начиная с наружной поверхности: сначала надо ободрать кожу, потом — отделить мясо от костей и только под конец — вынимать внутренности. Разорвав все же зубами один горький и жилистый кусочек, по жесткости не уступающий пресловутой подметке, я развешиваю остальное мясо для сушки. Внутренности, особенно печень,— единственная съедобная часть этой рыбы. Мне вспоминается судьба одного киноперсонажа: капризный и жалкий старикашка в начале фильма, он находит понимание и любовь в конце. Вот и я проник сквозь жесткую, невкусную оболочку спинорога и обнаружил под ней настоящее лакомство.

Однажды, когда я был еще маленьким мальчиком и жил в Массачусетсе, по нашей земле промчался ураган. Толстые многолетние дубы раскачивались под напором ветра, как травинки. В развилке одного дуба, высоко над землей, мой брат соорудил себе крепкую хижину. Ураган разнес ее вдребезги. Мощь урагана внушала мне благоговейный ужас, но я слышал, что на свете есть силы более могучие — атомные, далеко превосходящие все ураганы. Тогда я взял коробку, сложил в нее пять долларов, большой складной нож, катушку с рыболовной леской и сопутствующие принадлежности и спрятал все это в своем столе. Если бы разразилась катастрофа, то я встретил бы ее во всеоружии. Уж я-то наверняка ее переживу. Таковы неувядающие фантазии юности.

От скудной пищи мышцы мои начинают атрофироваться и все кости выпирают наружу. Но хуже того страшная душевная пустота. В этом пелагическом мире я чужак, не умеющий жить по его законам, и вот я совершил убийство одного из его граждан. Меня, как и эту рыбу, тоже может настигнуть внезапная смерть, и тут не будет ничего удивительного. И мои ослабевшее физическое и напуганное эмоциональное «я» страшатся этого, хотя более стойкое рациональное «я» признает, что это было бы просто восстановлением справедливости. Глотая вкусную печенку, обвожу взглядом пустынные волны в поисках спасителя. Но я здесь совершенно один.

Серое хмурое небо отражается в мрачно притихшем море. Под вчерашним солнцем в опреснителе набралось 20 унций пресной воды, но сегодня его магическая сила явно поубавится. Облака умеряют полуденный зной, но и производительность солнечного агрегата резко падает. Жизнь полна парадоксов. При свежем ветре я быстрее подвигаюсь в нужном направлении, но при этом мокну, замерзаю, мучаюсь страхами и рискую перевернуться. Во время штиля я обсыхаю, мои раны подживают, легче становится ловить рыбу, но предполагаемые сроки путешествия растягиваются и чаше случаются встречи с акулами. На спасательном плоту не бывает хороших условий жизни и негде удобно расположиться на отдых. Здесь могут быть только плохие или очень плохие условия, и всегда в той или иной степени испытываешь неудобства.

Кто-то начинает резко и сильно колотить меня снизу по спине и по ногам. Но это не акула, а дорады. Меня это не удивляет. Их толчки, чувствительные, как прямой короткий удар хорошего боксера, достают меня все настойчивее. Раз за разом они бьют по выступам в днище плота, туда, где он прогибается. Наверное, они тоже поедают морских уточек. От выпуклостей им легче отдирать этих рачков, которые усеивают днище маленькими шишечками.

Я уже столько раз промахивался, что теперь не тороплюсь брать дорад на прицел. Однако докучливые толчки не прекращаются, и это порядком мне надоедает. Выстроившись широким фронтом, точно идущие в массированный налет бомбардировщики, дорады по дуге заходят на мой плот с носа. Я не могу встать, чтобы лучше видеть их приближение, потому что стоя не смогу целиться; поэтому я поджидаю их на коленях. Не доплыв до плота, стая разделяется и обходит меня с бортов — слишком далеко и слишком глубоко.

На всякий случай я небрежно направляю свое ружье в сторону проплывающего под плотом тела. «На, получай!» Бум! Оглушенная рыба замирает в воде. Я тоже оглушен неожиданностью. Вытаскиваю ее на борт. Пена, вода и кровь разлетаются радужными каскадами из-под ее бешено молотящего хвоста. Спазматически дергается дубиноподобная голова. У меня едва хватает сил, чтобы уберечь свой надувной корабль от острого наконечника стрелы, застрявшего в теле мечущейся тяжелой рыбины. Прыжком навалившись сверху, я прижимаю ее голову к восьмидюймовому фанерному квадрату, который служит мне разделочной доской. Взгляд большого круглого глаза дорады встречается с моим. Я чувствую ее нестерпимую боль. В книге сказано, что парализовать рыбу можно, надавив ей на глаза. Но от этого ярость моей жертвы только возрастает. Поколебавшись, вонзаю в ее глазницу нож — сопротивление усиливается еще больше. Вот-вот она вырвется совсем. Следи за острием! Сейчас не до жалости. Нащупав нож, всаживаю его в рыбий бок, проворачиваю его там, пока не нахожу позвоночник и не переламываю его пополам. Трепет пробегает по ее телу, мутнеет умирающий взгляд. Я откидываюсь назад и разглядываю свою добычу. Цвет дорады уже больше не голубой, каким кажется, пока она плавает в море. Распростертое у моих ног сокровище оказывается серебристым.

Вокруг плота поднимается суматоха. Я заметил, что эти рыбы часто держатся парами. Осиротевшая подруга погибшей дорады с нестихающей яростью снова и снова бросается на меня в атаку. Но я стараюсь игнорировать ее увесистые тумаки в течение всех трех часов, которые уходят на разделку моего улова.

Разрезаю рыбью тушу на полоски толщиной примерно дюйм и длиной шесть дюймов, прокалываю в них отверстия и нанизываю на веревочку, чтобы высушить их на солнце. А когда спускается вечер, выбрасываю ее кости и голову как можно дальше и как можно быстрее выполаскиваю в море пропитанные кровью губки. Дело в том, что акулы способны определять присутствие крови в воде в пропорции один к миллиону; это все равно, что учуять запах одного-единственного бифштекса среди ароматов всех обедов в Бостоне.

Не меньше тридцати дорад собирается возле меня для ночного эскорта. Они стучат по плоту, словно взбудораженная, разгневанная толпа, затеявшая суд линча. До моих ушей доносится тихий ропот: «Ты поплатишься за это убийство, человек!»

«Отстаньте от меня!—кричу я им.—Что вы все ко мне пристали?» Суетливо отбиваясь от их нападок, я раз за разом взвожу ружье и спускаю тугую тетиву, стреляя наудачу в середину сбившейся под плотом рыбьей стаи. Мой отточенный аргумент, кажется, не раз попадает в цель. Но руки тяжелеют от усталости. То место на груди, куда я прижимаю рукоятку ружья при взведении тетивы, болезненно ноет. Тем не менее одну рыбину никак не удается отогнать. Механически пережевывая ломтик плоти ее супруга, я наблюдаю, как она разворачивается в воде для новой атаки. Мясо оказывается не таким уж деликатесом, как я полагал. Даже в ночной темноте дорада продолжает наносить мне удар за ударом.

18 февраля, день четырнадцатый

УТРОМ ВКУС МЯСА МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ. ОНО становится просто великолепным, чем-то напоминая меч-рыбу или тунца. Наверное, небольшая выдержка ему необходима. Определенно, дорада заслуживает более деликатного обхождения: сюда бы чуть-чуть чесночку, капельку лимонного сока, да еще бы приготовить ее на приличной кухне. Мне трудно оторваться от еды, однако ничего не поделаешь — надо! Кто знает, сколько пройдет времени, прежде чем я поймаю еще одну рыбу. Я здесь один: от человеческого общества, богатства, какой бы то ни было роскоши меня отделяют тысячи миль пути, и тем не менее я чувствую себя сейчас богачом Пятнадцать фунтов сырой рыбы покачиваются, как белье, на веревке, натянутой поперек плота. Это сооружение я именую мясной лавкой. В опреснителе поблескивают первые капли конденсата, словно монетки, брошенные мне, нищему попрошайке, пресветлым солнцем. Всего этого не так уж и много, но для меня и это целое богатство. Мало-помалу мое убежище из резины, шнуров, линей и стали становится для меня родным домом. Меня заботит не столько непосредственная опасность, сколько то, как я выживу, если путешествие затянется. Голод мой утолен, жажда стала более или менее терпимой. Я обеспечен на десять дней вперед, которых вполне достаточно, чтобы покрыть 220 миль, отделяющих меня теперь от океанского судового пути. Значит, можно позволить себе отдохнуть от рыбной ловли. К тому времени, как я доберусь до трассы, язвы на заду и коленях, возможно, уже подживут, так что я смогу внимательнее вести наблюдение. Кто бы поверил, что я, самый привередливый и нетерпеливый человек на свете, когда-нибудь стану радоваться куску сырой рыбы и пинте воды как необыкновенному богатству?

В выпуклом боку блестящего пластикового опреснителя, как в линзе фотообъектива, отражается наползающая с кормы небесная хмарь. Постепенно чистый блеск пластика замутняется оседающим изнутри конденсатом, и из опреснителя капля за каплей начинает сочиться нектар: кап... кап... кап... В такт этим каплям я размышляю о своем будущем: «Когда я вернусь домой, то я... то я... то я...»

Я всегда был мечтателем. Когда мне было четыре Года, родители подарили мне игрушечный замок с нарядными солдатиками в красных и синих мундирах. Ниточки их жизней с прикрепленными к ним свинцовыми шариками скрывались под фанерной дощечкой. И они полностью зависели от движения моей руки. По моей воле солдатики умирали и вновь оживали. Я мог ввергнуть их в нищету и мог возвести на королевский престол. Куда бы ни повернула удача, мои герои всегда побеждали или погибали с честью.

Опускаю подъемный мост, соединяющий меня с воспоминаниями моего детства. В те дни меня обычно укладывали для дневного сна, и я лежал в кроватке, разглядывая в рамке окна желтое лето. Солнечные лучи заглядывали в комнату, а в них кружились пылинки увлекаемые невидимыми течениями, пока не уплывали куда-то в тень. Каждая пылинка чудилась мне целым миром. Спустя годы я узнал об атомах, частицах, слишком малых для того, чтобы человеческий глаз мог их увидеть. Может быть, и наша галактика — тоже электрон какого-то иного еще более необъятного мира. Все на свете возможно. Все, что доступно воображению, возможно в жизни. Создания духа не подвластны физическим законам.

Но физические тела им подчинены. Я бы и рад отделаться от своего страха, но у меня нет занятия и мне нечем его заглушить. Чтобы остаться в живых, надо всеми силами беречь энергию. Каждое движение сжигает в топке моего тела очередную порцию топлива. Над моей высохшей кожей поднимается пар. Слежу за работой опреснителя и высматриваю на горизонте суда. Рыбалкой я займусь теперь только тогда, когда наступит подходящее время, а вероятность успеха будет достаточно велика. В остальное время я сижу неподвижно и стараюсь чем-нибудь отвлечься от своих мыслей. Я прорабатываю в голове конструктивные идеи для новых судов и спасательных плотов, которые я заложу в свои проекты, возвратившись в теплый и сухой оффис в штате Мэн. Записи в моем бортжурнале перемежаются заметками, касающимися систем жизнеобеспечения, устройства крейсерских яхт, деловых и личных планов на будущее. Иногда я кажусь себе маклером, скупающим акции с целью выгодно их потом перепродать.

Некоторое успокоение приносят мне раздумья о многоплановой реальности. Явившиеся мне прошлой ночью свежевыпеченные бисквиты из пшеничной муки были почти как настоящие. Мне все больше нравится мечтать о чем-нибудь съедобном, и ненависть к этим искусительным видениям сменяется наслаждением. Только мечты могут приблизить меня сейчас к еде и питью, а близость к ним — это все же лучше полного их отсутствия.

Моя жизнь протекает одновременно в реальной действительности и в мире фантазии. Я вижу себя обладателем нескольких миров — прошлого, настоящего и будущего; сознательного и бессознательного; чувственно осязаемого и воображаемого. Я стараюсь убедить себя, что из всего множества миров в одном лишь настоящем воцарился ад— все же остальные недоступны и неуязвимы для посягательств злых сил. Мне отчаянно хочется оградить их от страданий и уныния, чтобы я в любой момент мог найти там прибежище. Как опытный демагог, я заговариваю себе зубы этими сказками, отчетливо осознавая истинную реальность, от которой зависит мое бытие. Взять и выйти из нее Стивен Каллахэн не волен. Сегодня все складывается сравнительно гладко, но завтра на меня снова могут обрушиться волны, сокрушая мой дух и унося с собой мечты.

А вот подоспели и мои мучители. Едва небо стемнело и сумерки окутали океанские воды, они принялись за меня и начали колошматить так, словно я попал в руки целой шайке бандитов. Иногда мне удается отогнать их с помощью остроги, но они тут же возвращаются. Снова и снова атакуют меня дорады, и ряды их пополняются все новыми и новыми бойцами.

Они пришли со мной расправиться. Если я сейчас вывалюсь в воду, мои собачонки меня сожрут. Кадры из фильма Хичкока «Птицы» вспыхивают передо мной, как на экране. Может быть, большой совет рыбьего населения планеты осудил ненасытную алчность человека, безмерно эксплуатирующего море. Человек оправдывает свои действия, именуя их утилизацией ресурсов в интересах высшего вида. Но его эгоизм переполнил чашу терпения рыб. Мне представляется, как медленно погружаются в темную бездну дочиста обглоданные скелеты моряков, обратив пустые глазницы вверх к мерцающей поверхности океана. Почему дорады нападают на меня? Что приводит их в такое неистовство? Разве может обычная рыба вести себя столь устрашающим образом?

Мир укрылся одеялом ночной тьмы. Приходит сон и к моим дорадам. Косяк рыб, штук примерно тридцать — сорок, кротко сопровождает мягко покачивающийся плот. Они поблескивают в ночи, как серебро на черном бархате. Иногда они вспыхивают, как луч маяка, с глубины нескольких десятков футов. Они дожидаются рассвета, чтобы учинить на заре повое избиение моего плота, а затем отправиться на дневную охоту за летучими рыбами. Я закрываю глаза и уношусь в края иные.

Трах! Чудовищный удар в спину возвращает меня к действительности. Отрывистые звонкие шлепки дробно пробегают по днищу плота, точно пулеметная очередь а потом плот под визг выворачиваемой наизнанку резины подпрыгивает в воздух и с оглушительным хлопком плюхается обратно. Это уже акула! Схватив ружье, кидаюсь к выходу. По днищу шлепала, конечно, дорада; должно быть, акула там ее и схватила. Но теперь рыба больше ее не интересует, она вцепляется в один из балластных карманов, прикрепленных под днищем плота, и яростно его дергает, отчего мое судно ходит ходуном. Я не могу разжать рук, не рискуя вылететь за борт. Погоди-ка, этот натиск надо переждать. Слева раздается скрежет от нового удара. Надо еще подождать. Снаружи чертовски темно, я ничего не вижу. Да вот же она! Бью стрелой — есть! Акула резко срывается, разворачивается, нападает снова. Ее удар валит меня с колен. Ах ты, проклятая тварь! Опять выжидаю удобного момента. Она прет поперек днища прямо на меня. Ну, получай же! Попал! Еще раз, взметнув фонтан воды, акула таранит плот, еще раз вскипает под ним водоворот, я лечу на пол, сбитый с ног. Дьявольское отродье! С замиранием сердца жду... Но вокруг лишь темнота и спокойствие. Я весь дрожу; тянусь за флягой с водой, делаю несколько больших глотков. В течение следующего часа каждый плеск за бортом или скрип резиновой камеры побуждают меня вскакивать и изготавливаться для отражения новой атаки. Хоть бы это кончилось... Ах, если бы...

Неужели каких-то полдня назад я чувствовал себя так уверенно и убеждал самого себя в том, что реальность— это только малая толика моей жизни, что воображение может послужить мне надежным убежищем. Сейчас для меня не существует ничего, кроме острых как бритва зубов и глубоких, жгучих язв на теле, и нет выхода из этого мрачного узилища, даже во сне. Как ничтожны мои реальные шансы! Не лучше ли попросту сложить оружие и опустить руки, чем продолжать эту безнадежную борьбу?

Но я все же стараюсь выбросить из головы безрадостную картину четырнадцати сотен миль мокрой пустыни, отделяющей меня от желанного оазиса. Гоню от себя страх перед новым нападением грозного врага. Превозмогая усталость, подкачиваю воздух в камеры плота и усилием воли пытаюсь заглушить жгучую боль в трещинах и порезах кожи на спине и коленях. Измотанный, я еще на часок забываюсь во сне.

Судно прошло мимо. |

Резвая возня дорад в воде опять прерывает мои дремотные грезы. Схватив ружье, откидываю входной полог, но на меня никто не нападает. Вокруг все спокойно. И вдруг краешком глаза я улавливаю сверкание огней на черном горизонте. Судно!

Похоже, что наши курсы пересекаются где-то милях в четырех от меня. Нашариваю впотьмах ракетницу и патроны к ней. Вставляю в нее толстый красный цилиндрик и, защелкнув крышку, шепчу: «Уж ты постарайся для меня, пожалуйста!» Выпрямляюсь во весь рост, направляю широкий ствол вверх и выпускаю в небо ракету. Оранжевое солнышко с треском уносится вверх, помечая дымом свой след, и мягко высвечивает маленький парашютик, повисающий над морем. Покачиваясь в неторопливом спуске, оно льет свой свет с высоты двухсот футов на сумрачную воду океана, выхватывая яркий кружок на ее поверхности.

Огни судна определенно поднимаются выше над горизонтом. Вопль радости вырывается из моей груди: «Они меня увидели!» Немного выждав, я для верности выпаливаю в небо вторую ракету. Вместе с ее светом во мне растет ликование. Мои слабые ноги пускаются в перепляс. Слежу за приближением судна. Не будет больше акул! Домой! Свежую дораду, королеву морей,— в дар экипажу! Ныряю внутрь и забрасываю нож, банки с водой и прочее имущество в мешок. Судно может и не взять с собой мой плот. Но я во что бы то ни стало хочу сохранить свое снаряжение: ведь это все, что у меня осталось. Какое же облегчение — не экономить больше жалкие глотки воды! Выглянув опять из-под тента, я несколько раз основательно прикладываюсь к горлышку фляги.

Тонкая, прозрачная дымка тумана опускается над морем. Приближающееся судно пересекает на юге мой меридиан. Сверкающие иллюминаторы и ярко освещенная рулевая рубка излучают приветливое тепло. Спасен! Четырнадцать дней на плоту, и я спасен! Выстреливаю третью ракету и что есть мочи ору: «Я здесь! Сюда!» Воображение разыгрывает передо мной сцену встречи с моими спасителями...

— Куда вы направляетесь? — спрашивает меня капитан с аккуратно подстриженной бородкой.

— Похоже, что каков бы ни был ваш курс, нам по пути.

— Ха! Полагаю, что так оно и есть! Наша следующая остановка — Гибралтар.

Я преподношу ему нанизанную на бечевке рыбу:

— Прошу извинить меня за то, что так грубо ее накромсал. Если бы я знал, что к обеду будут гости, я разделал бы ее как следует.

— Мне надо вернуться сейчас к служебным обязанностям. А вы немного отдохните и, когда наберетесь сил, поднимайтесь на мостик. Там и поговорим.

— Думаю, что я быстро справлюсь. Перед отплытием о был в прекрасной форме.— И после недолгой паузы добавляю: — А ведь правда, мне все-таки чертовски повезло? Правда ведь?

Яркие картины воображения несколько тускнеют, когда я зажигаю фальшфейер. Непосредственно прилегающая ко мне часть мира высвечивается, словно в ясный день. Сквозь воду я отчетливо вижу свой рыбий эскорт. Тела рыб размеренно колышутся, и скорее всего мои спутники совершенно не подозревают о том, что я скоро покину их компанию. При таком спокойствии на море и идеальной видимости вахтенные на судне, проходящем в какой-то миле от моего плота, не могут меня не заметить.

Нос судна продолжает уверенно распахивать море, подвигаясь навстречу занимающейся заре. В лучах света, падающих из бортовых иллюминаторов, мне виден разбегающийся за его кормой кильватерный след. Прямая дорожка взбаламученной воды, рокот двигателей и дымный шлейф позади. Пелена тумана густеет, и, кажется, начинает моросить дождик. Сердце так бьется от волнения, что я не ощущаю холода. Но вот восторг угасает, и меня начинает пробирать озноб. Темные клубы облаков озарены снизу еще пока не поднявшимся из-за горизонта солнцем. Считая, что меня заметили, я поджигаю второй фальшфейер. Волны от прошедшего судна подбрасывают плот, меня качает, но я продолжаю стоять. Вот сейчас теплоход развернется и подойдет ко мне с наветра. Фальшфейер догорает, и в руке у меня остается длинный тлеющий огарок, похожий на огненный клык дьявола. Бросаю его в океан. Он шипит и дымится, упав на поверхность воды, а потом, окутанный паром, с тяжелым вздохом погружается в пучину.

В воздухе стоит слабый запах дизельного выхлопа. Не упустить бы последний шанс! Может быть, кто-то находится в это время на кормовой палубе. Отправляю в небо четвертую парашютную ракету и валюсь без сил. Судно прошло мимо.

Дурак, дурак набитый! Ты истратил шесть ракет, вот сосчитай-ка, ровно шесть, индюк ты, вот кто! Взгляни на флягу: ведь ты осушил разом целую пинту добытой с таким трудом пресной воды. Самоуверенный болван, расточительный глупец, ты спутал действительность со своими мечтами!

Я стою под моросящим холодным дождем, не в силах оторвать взгляда от тающей за горизонтом тоненькой струйки дыма. Мне бы вовремя сообразить, что первое встречное судно вовсе не обязательно принесет мне избавление. Семейству Бэйли пришлось дожидаться восьмого. Неразумно делать ставку под банковский чек, который, вероятно, идет к вам по почте. Я смогу считать себя спасенным лишь тогда, когда почувствую под ногами, сталь корабельной палубы.

Дугал Робертсон говорит, что не стоит возлагать надежды на встречные суда. «Спасение придет к вам как отрадная неожиданность... в процессе борьбы за выживание». Вот уж воистину типичная британская сдержанность! А мой стиль — это шумное многословие и пылающие страсти. Спустя же несколько минут костер моего ирландского темперамента совершенно угасает, и даже уголья его становятся так же холодны, как останки утонувшего фальшфейера, который, наверное, уже погрузился на целую милю в водную толщу.

19 февраля, день пятнадцатый

ДУМАЮ, ЧТО БЫВАЕТ И ХУЖЕ. МОЖЕТ БЫТЬ, они все же видели меня и вызовут теперь по радио воздушную разведку? Щелкаю тумблером радиомаяка. Хотя я и сомневаюсь в прибытии самолета, но вполне вероятно, что нахожусь ближе к судовой трассе, чем мне представлялось. У меня еще хватает духу, чтобы насмешничать, хотя и не хочется улыбаться. Посмеиваясь над собой, я говорю: «Завтрак без чашечки кофе — какая неприятность!»

Подберет ли меня кто-нибудь, прежде чем я подвергнусь новому нападению акулы? Надежды, надежды. Но глядя реальности прямо в лицо, предвижу еще не одну схватку с этими хищниками океана. После утраты «Наполеона Соло» я все время стараюсь экономить энергию, но мысли, что бродят в моем мозгу, доводят меня до полного физического изнеможения. Я и сам понимаю, что со стороны мысли мои должны показаться страшно банальными, это те банальности, которых естественно ожидать от потерпевшего крушение. Тут и клятвы перед лицом Космоса в том, что я буду очень хорошим, если только выберусь живым из этой переделки. Здесь и неотступные мечты о разных напитках и яствах, и щемящее одиночество, и страх. Как бы я хотел оказаться хозяином положения, предаваться на досуге возвышенным размышлениям, геройски побеждать страх, не замечать страданий, сохранять ясность ума! Наверное, подобный героизм встречается только в романах. И если на этом плоту мне и дано было постижение истины, то она сводится лишь к тому, какую власть имеют лишения и страдания над человеческим умом. Нам хочется думать, что мы выше этого, что жизнью нашей правит наш собственный интеллект. Но здесь, где никакие условности цивилизации не затемняют сути вопроса, я начинаю догадываться, что интеллект зависит именно от инстинктов и что вся человеческая культура является результатом грубой животной реакции людей на условия жизни. Меня воспитывали в убеждении, что мне по плечу любые трудности и я могу все преодолеть, всего добиться. Я очень хочу верить, что это так, стараюсь верить.

Утром пятнадцатого дня, когда я поглощаю свой скудный завтрак, сражение с дорадами возобновляется. Своими мощными челюстями они стараются цапнуть меня сквозь днище то за руку, то за ногу. Забираюсь с ногами на пенопластовый матрас, и понемногу они от меня отстают. А когда дневной свет затапливает небосвод, они устремляются прочь на охоту, то и дело возвращаясь, чтобы объединиться в команду, а заодно и боднуть мой плот. В отдалении из воды выскакивают летучие рыбки, паря над волнами, они могут пролетать около ста ярдов и даже больше, петляя так и этак, накреняя на виражах крылышки и трепеща хвостиками, словно маленькими пропеллерами. Летучие рыбы — излюбленное лакомство дорад, и, преследуя свою жертву, они тоже выпрыгивают из воды; но иногда они стремительным и изящным прыжком описывают над волнами высокую дугу просто забавы ради. На закате все они опять сплываются ко мне, будто мой плот назначен у них местом свидания всей стаи.

То и дело я оказываюсь перед необходимостью принимать трудные решения. Каждый раз, принимаясь за рыбалку, я рискую повредить подводное ружье или плот. Если это случится, то вся надежда, что помощь подоспеет немедленно, иначе я, скорее всего, погибну. Но с другой стороны, я могу погибнуть от голода, если не наловлю достаточно рыбы. Принимаясь за любое дело, я сперва мысленно перебираю все возможные последствия, чтобы сознательно принять самое разумное решение, но только убеждаюсь в том, что всякое решение — палка о двух концах и любое действие может принести как пользу, так и вред. В конечном счете все тут дело случая.

Сражаясь с нападающими дорадами, я загарпунил десять штук. В моей мясной лавке еще висят остатки мяса первой рыбы. Убивать же их без нужды мне совсем не хочется, поэтому надо их как-то проучить, чтобы неповадно было ко мне приставать. Обычно они осаждают меня на заре и в сумерках. Загарпунив двух дорад, я вытаскиваю их. Пока я держу их на вытянутой руке, подальше от резинового борта, наши взгляды встречаются. В отчаянии я ору на них: «Ну что, глупые рыбы, допрыгались?» Рыбы бьются, пока им не удается освободиться, заплатив за это рваными ранами на спине и спинных плавниках. Однако и это их не отвадило. Вскоре они возвращаются. В одном из балластных карманов прощупывается небольшой разрыв, и я опасаюсь, что дорады не отстанут от меня до тех пор, пока не погубят мой плот и меня вместе с ним. Стараюсь убедить себя, что их настойчивость носит более прагматический характер и их интересую не я, а моя колония морских уточек.

Своим прозвищем — «гусиная шейка» — эти мелкие животные обязаны длинной и крепкой ножке, с помощью которой они прикрепляются к днищу корабля и на которой, как бы вниз головой, висит их неуклюжее черное тельце. Взрослые уточки носят на себе броню из ярко-белых с желтой каемочкой створчатых раковин, на стыках напоминающих складную игру-головоломку. Обосновавшиеся на моем плоту детеныши еще не имеют таких раковин, а в длину не превышают трети дюйма. Однажды «Наполеону Соло» довелось идти одним и тем же галсом и с постоянным креном в течение двух недель кряду.

И хотя все эти дни яхта мчалась с хорошим ветром, на гладком борту выше защитного слоя необрастающей краски укоренилась целая ферма морских уточек.

Любой плавающий в море предмет — это остров. Все, что погружено в воду, обрастает водорослями. Среди водорослей находят приют и пищу мельчайшие животные

растения, которые привлекают мелких рыбешек, а те свою очередь — более крупных, в том числе и акул, и птиц. После того как мы с Крисом покинули Азорские острова, нам встретился плавающий в море пенополистироловый куб со стороной в восемь дюймов, под которым уютно устроилась 14-дюймовая рыба. Мы подняли ее дом, и она в полной растерянности засновала в воде беспокойными кругами. Нам попадались среди океана обрывки лесок и поплавки, упущенные кем-то несколько месяцев назад; на каждом дюйме их поверхности сидела добрая гроздь морских уточек длиной примерно два дюйма, а вокруг кишели крабы, рыбы, черви и креветки. Однажды мне попался влекомый струями Гольфстрима пук водорослей, в котором приютилась целая компания рифовых рыбок, удалившихся вместе с ним более чем на тысячу миль от привычных мест своего обитания. По сравнению с ним мой плот — это уже большой остров.

Наблюдения за развитием местных экосистем действуют на меня весьма ободряюще. Мясо, особенно ломтики подсушенной дорады, исключительно богато протеином, но почти все витамины содержатся только в фотосинтезирующих организмах. Поэтому, употребляя в пищу растения и питающихся ими животных, таких, как морские уточки и спинороги, можно получить больше витаминов, чем из мяса плотоядной дорады. Внутренности животных относительно богаче витаминами, чем мясо, потому что там происходит переработка питательных веществ, угодивших в их желудок. Как показали эксперименты, при полном отсутствии витамина С у человека цинга не развивается в течение сорока дней, но недостаток Других витаминов чреват массой всяческих заболеваний и органических нарушений. Я надеюсь, что уточки, спинороги и внутренности рыб обеспечат мне достаточное количество витаминов. Линь, с помощью которого привязана у меня за кормой сигнальная вешка, сплетен из крученых прядей, отчего по всей своей длине он покрыт спиральными канавками — для морских уточек это прекрасный насест. Но за все хорошее приходится расплачиваться. Разрастающаяся колония этих рачков снабжает меня пищей, но замедляет мой ход, а на конце тянущейся от нее пищевой цепи обязательно рано или поздно появится и акула.

Любой плавающий в море предмет - это остров. Спинороги поедают уточек, облепивших плавающие обломки, и исследуют клочки саргассовых водорослей. |

Кроме экосистемы, сложившейся вокруг моего плота, меня окружают и другие интересные вещи. Гуттаперчевые дорады исполняют на нижней сцене балет пушистых белых облаков. А вверху сами облака мягко скользят в небесной лазури и, сгрудившись в клубящийся вал на горизонте, озаряются пожарами огненных закатов, которые медленно гаснут под темным покрывалом ночи. Затем, в тот миг, когда солнце исчезнет, точно провалившись в бездну, в густом ночном мраке вспыхивают мириады блистающих галактик. Нигде не увидишь такого огромного небосвода, как над морем. Но мне некогда любоваться этой неописуемой красотой. Она только дразнит меня своей недоступностью. Я не могу спокойно наслаждаться этим зрелищем, зная, что в любую минуту ее могут у меня отнять—достаточно нападения дорад или акулы либо дырки в моем плоту. Красоту заслоняет от меня мерзкая завеса страха. Записываю в бортжурнале, что, сидя в преисподней, я наблюдаю райское зрелище.

Настроение мое следует за солнцем. Свет каждого нового восхода укрепляет мой оптимизм, и я начинаю верить, что смогу продержаться еще дней сорок, не меньше, но приходящая по вечерам тьма заставляет острее осознавать, что, если хоть что-нибудь у меня не сладится, я ни за что не выживу. Быстрая смена настроений приводит меня к полной душевной сумятице. Дневник помогает мне трезво оценивать положение, но жаль, что у меня нет спутника, так как со стороны виднее, в здравом ли я рассудке или нет. Ведь если я помешаюсь, то могу растратить попусту все свои ракеты или натворить дел и похуже.

Мысли у меня часто путаются, и в памяти вдруг всплывают позабытые слова как будто из какой-то другой жизни. Обрывки прошлого с филигранной точностью складываются друг с другом в единое целое, открывая мне глубинный смысл там, где я раньше видел только чудачество. Как-то мы с матерью разговаривали об опасностях одиночного мореплавания. «Нет, я надеваю страховочный пояс только в скверную погоду, когда нельзя уже полагаться на собственную цепкость,— сказал я ей.— Эта штука ужасно мешает передвигаться, в ней постоянно путаешься или спотыкаешься об нее. Так недолго и за борт свалиться».— «Тогда тебе следует по крайней мере надевать спасательный жилет»,— проворчала мать. «Ну если я действительно окажусь за бортом и судно уже без меня доплывает дальше на запад,— возразил я,— то мне совсем не улыбается возможность несколько дней продержаться на поверхности, покуда рыбки не обглодают мои кости. Не хочу быть для них чем-то вроде живой кормушки». Но шутка моя ее вовсе не насмешила, потому что она неодобрительно проворчала: «Я много труда положила, чтобы дать тебе жизнь, так уж и ты, будь любезен, потрудись от нее так легко не отказываться. Эти-то ее слова и вспомнились мне сейчас. «Ты должен пообещать мне, что в любом случае будешь держаться до последнего». Обещания я не давал, но тем не менее я его выполняю.

Незадолго перед тем, как навсегда расстаться с «Наполеоном Соло», я прочел роман Роберта Руарка «Покончить с бедностью». Его герой слышит в детстве от своего деда совет, который звучит приблизительно так: «Я знал, что мне скоро помирать. Не будем из-за этого разводить сантиментов. Это неважно. Но взгляни на своего отца. За всю жизнь он никогда ни разу не рисковал. Ну и до чего он докатился. Ты так не поступай. Не бойся жизни, дай ей хорошего пинка. Пускай она у тебя попляшет!» Куда уж мне пинаться, когда меня и так ноги еле держат. Вот я попробовал рискнуть, и вот куда меня это привело! Нахального бродягу спихнули под откос. Тем не менее надо изо всех сил держаться выбранного курса, пока не доберешься до тихой пристани. Однажды, когда мне было шестнадцать лет, у меня началось заражение крови и я чуть было не потерял ногу. Но вместо того, чтобы ее оплакивать, я сказал себе, что ведь у меня как-никак имеются еще ясная голова, крепкие руки и одна здоровая нога.

Вокруг меня разложено то, что осталось от «Соло». Все мое снаряжение находится в надлежащем порядке, системы, необходимые для обеспечения жизни, функционируют, четко установлены приоритеты, и здесь недопустимы никакие нарушения. Каким-то образом мне удается подняться над смятением, болью и страхом. На этом крошечном суденышке, идущем через коварные воды, я твердо стою на капитанском мостике. Я справился с неразберихой, возникшей после потери яхты, и добыл в конечном счете себе пищу и питьевую воду. Я победил смерть. Сейчас у меня есть выбор: вести свой корабль к новой жизни или отказаться от борьбы и спокойно ждать конца. Выбираю из двух возможностей первую: лучше барахтаться из последних сил, чем сдаться без сопротивления.

Дневной зной в самом разгаре. Палящее солнце над головою поджаривает мою пересохшую кожу. Выжимаю на себя морскую воду из губки и жду, пока маленькие лужицы во впадинах моего тела не высохнут. Я отдыхаю, лежа на боку, чтобы заживали ссадины на спине и на груди, и воображаю себе, что валяюсь на антигуанском пляже. Через мгновение я поднимусь на ноги и схожу за стаканом холодного ромового пунша — торопиться мне некуда, а я и не спешу.

Сверху на тенте сушатся разложенные под жаркими лучами рыбные ломтики. Они так и блестят на солнце, до того жирные. Сверху они уже приобрели золотистый оттенок. Их пряный и солоноватый вкус напоминает колбасу самого лучшего сорта.

21 февраля, день семнадцатыйКАЖЕТСЯ, ДЕЛА ПОШЛИ НА ПОПРАВКУ. ВОТ уже два с половиной дня не было ни одного акульего набега. Утренние и вечерние штурмы, которые регулярно продолжают предпринимать дорады, стали не такими свирепыми — либо это действительно так, либо я меньше стал обращать внимания. После вчерашней жары хлынул ливень. Я подставлял под струи дождя широко раскрытый рот, как делал это в детстве, когда шел снег. Дождь смочил лицо, а в моем универсальном ящике собралось шесть унций пресной воды. Запас воды у меня опять пополнился. Заметив издалека приближающийся шквал, я вытащил из воды волочащийся за кормою линь и подставил его под дождь, чтобы отмыть прицепившихся к нему рачков. Отскоблив ножом три-четыре унции этого морского деликатеса, я залил их дождевой водой все в том же пластмассовом ящике: получилась похрустывающая на зубах похлебка. В моем воображении навязчиво маячит конкурент макдональдовского гамбургера — четвертьфунтовый бутерброд с мясом морских уточек. В пластиковый пакет с остатками изюма попала морская вода. Отсыревшее содержимое теперь мало чем напоминало обычный изюм, однако я съел его на десерт; этим закончился сегодняшний банкет, на котором были прикончены последние остатки припасенных на суше продуктов.

Сейчас я уже не испытываю злого острого голода, он перешел в хроническую тлеющую форму. Тело прекрасно знает, что ему нужно. Мысленно у меня все время текут слюнки от видений сладкого мороженого, пышного свежеиспеченного хлеба, сочных фруктов и овощей, хотя во рту у меня при этом остается сухо — мой организм давно отказался от напрасных попыток и слюноотделение не происходит. Ни дня не проходит без гастрономических мечтаний.

Иногда я бываю уверен в себе и мечтаю тогда о будущем. Мои друзья строят новый дом. Мы перетаскиваем длинные деревянные брусья и устанавливаем на нужное место. Затем мы прерываем работу, чтобы подкрепиться, и усаживаемся за стол, который ломится от хлеба и фруктов. Иногда я мечтаю, что открою ресторанчик в штате Мэн, а там будут подавать вкусную пищу—валованы с крабами под хересом, шоколадные коврижки, холодное пиво. Мы едим неторопливо, спокойно созерцая безмятежные сияющие яркой синевой воды залива Француза, где океанские волны, подкатывая к берегу, встречают на своем пути неприступную стену суровых гор.

Все свои силы я отдаю заботам о снаряжении. Прикрепляю к сигнальной вешке зеркала и маленькую импульсную лампочку; плотно завязываю протекающий смотровой лючок в навесе тента. Мои навигационные расчеты показывают, что пройдена пятая часть пути до Малых Антильских островов. Это очень отрезвляющий факт. Выдержу ли я на плоту еще шестьдесят суток? Только сейчас я начинаю понимать, какие страдания перенесла семья Бэйли. Уму непостижимо, как можно было вынести свыше ста дней такого испытания. Но что же тогда говорить о тех людях, которые всю жизнь живут впроголодь?

Я прекрасно понимаю, что мой собственный конец может наступить в любую минуту — для этого достаточно одного укуса острых рыбьих зубов, но почему-то чувствую, что мне суждено выжить. Все, чем я владел, утрачено вместе с «Соло», но очень уж увлекательно поразмыслить над тем, как я начну все заново, не имея ломаного гроша за душой и знай, что все мое земное достояние заключается в этом опыте.

В спокойную погоду я могу, не опасаясь опрокинуться, пересесть с наветренного борта куда-нибудь в иное место. Тогда я усаживаюсь в своей мясной лавке под веревками, на которых развешена рыба. Это единственный пятачок на плоту, где я могу сидеть почти вертикально. Отсюда удобно каждые полчаса проверять опреснитель, наблюдать известный сектор горизонта, писать и вести навигационную прокладку. Снова и снова я высчитываю свое местонахождение в океане. Шестьдесят дней... Это кажется невозможным, но ведь мало ли бывало на свете самого невероятного.

В штате Мэн у меня есть один приятель по имени Джордж Брэйси. Один из местных старожилов, в юности он занимался ловлей омаров и сбором моллюсков. Кое-кто из жителей нашего края зовет его Старикашкой. Подобно большинству связанных с морем людей, Джордж может без конца травить самые невероятные байки. Есть у него рассказ о том, как он спустился вниз с горы Кадиллак на роликовых коньках, причем в те времена, когда технический прогресс в этом виде спортивного инвентаря сводился к элементарным стальным колесикам. Или еще он рассказывает, будто видел одного человека, благополучно спрыгнувшего с высоты 1000 футов без парашюта на подстеленный вниз матрас, причем вся его экипировка состояла из специального костюма со вшитыми между руками и ногами матерчатыми перепонками для планирования. Когда я познакомился с Джорджем, он мучился артритом. «Двенадцать лет прожил я с парализованными ногами,— сообщил он.— Доктора говорили, что это навсегда. Но однажды я сидел на бревне, лущил щепу для печки и ненароком скувыркнулся. И вот, гляди-ка, с тех пор опять хожу».

Когда слушаешь чужие воспоминания, трудно отличить правду от выдумки. Но Старикашка частенько ставил скептиков в тупик. Бывало, что он вдруг возьмет и покажет вам вырезку из старой газеты, озаглавленную «Местный ловец омаров Дж. Брэйси спускается на роликах с горы Кадиллак». Или вдруг вы сами неожиданно наткнетесь где-нибудь на старую фотографию, изображающую облаченного в мешковатое трико бродячего акробата, снабженное подписью «Называет себя Бэтменом». ( Бэтмен — буквально: человек-летучая мышь, герой популярных комиксов.— Прим. Пер) Как тут судить, где правда, а где вымысел и что возможно на этом свете?

Ого, судно! Внезапно у меня перед глазами возникает статный, с изящной линией форштевня и белой продольной полосой, красный корпус сухогруза, направляющегося прямо ко мне. Непонятно, почему же я не увидел его раньше? Должно быть, они заметили в море мой плот и теперь идут сюда, чтобы рассмотреть его как следует. Чтобы удовлетворить их любопытство, заряжаю ракетницу и стреляю вверх. Ракета с треском уносится в небо. Теплоход приближается ко мне, не снижая 12—14-узловой скорости. Конечно, свет ракеты сейчас не столь ярок, как ночью, но все же ее огонь и повисший в воздухе дымный след нельзя не заметить. Если только кто-нибудь смотрит сейчас в мою сторону, он просто не может меня не видеть. Плот не проваливается в ложбины между волнами, и все судно постоянно находится в поле зрения. Зажигаю оранжевую дымовую шашку, и заключенный в ней рыжеватый джинн с шипением вырывается на волю, стелясь по ветру вдоль поверхности воды. Взгляд мой обшаривает мостик и палубу в поисках признаков жизни. Теплоход уже подошел так близко, что мелькни сейчас у фальшборта матрос, я смогу рассмотреть даже, во что он одет. Но единственный движущийся передо мной предмет—само судно. Подтягиваю к себе сигнальную вешку и, повыше выставив ее над головой, принимаюсь неистово размахивать. Я громко ору, чтобы перекричать тихий шелест скользящего по спокойному морю плота, шум волн, рассекаемых сухогрузом, и стук его двигателя. «Эй! Сюда! Сюда! Черт возьми, ослепли вы, что ли?» Я орал изо всей мочи, пока не осип. Я понимаю, что крик мой тонет в шуме двигателей, но легче слушать свой голос, чем мертвую тишину. Теплоход спокойно плывет своей дорогой. Хорошенькое судно... Досадно, но что поделаешь! Через двадцать минут оно уже скрывается за горизонтом.

Сколько их еще пройдет так близко от меня? Скорее всего, ни одного. Сколько других я даже не замечу? А сколько будет таких, которые не заметят меня? В наш пек на борту судна некому смотреть по сторонам. Добросовестное наблюдение обычно ведется только в зонах интенсивного судоходства, где недосмотр грозит столкновением. Как правило, достаточно внимательно следят за обстановкой на военных кораблях с многочисленным экипажем. Но из рулевой рубки идущего открытым океаном торгового судна нередко лишь один-единственный вахтенный штурман время от времени бегло озирает горизонт. Сличается, конечно, что кто-то более или менее внимательно поглядывает на экран локатора. А может случиться и так, что судно механически молотит винтом воду под управлением авторулевого, и только включенное на шестнадцатом канале УКВ радио обеспечивает в эту минуту его связь с внешним миром. Но даже если вахтенный не дремлет, то, в очередной раз убедившись, что поблизости не видно других судов, он чаше всего сидит, уткнувшись носом в книжку или журнал с фотографиями полуголых красоток, или же выходит на крыло мостика, чтобы покурить в тенечке. А мой плот не так-то легко заметить, даже если знать о его существовании заранее. Красный 250-футовый сухогруз не попался мне на глаза до тех пор, пока мы не столкнулись почти что нос к носу. Одним словом, много ли надежды, что такую мелочь, как мой плот, кто-нибудь заметит? Наверное, мне следовало бы не спать но ночам, когда вспышка ракеты хорошо заметна. Но днем тоже спать нельзя, потому что надо следить за опреснителем. А значит, ночные бдения чреваты перебоями в производстве драгоценной пресной воды. Стараясь утешиться, я твержу себе: «Ты и так делаешь все, на что способен. А сделать больше, чем то, на что способен, ты не в силах». Мне ясно одно. Нельзя рассчитывать на чью-то помощь. Я должен спасти себя сам.

Свобода океана манит человека, но свобода никогда не дается даром. За нее тоже приходится платить отказом от безопасности сухопутной жизни. Когда надвигается шторм, моряк не может запарковать свое судно в надежном месте и преспокойно отправиться восвояси. Он не может укрыться за каменными стенами, чтобы переждать непогоду. Нельзя освободиться от природы, ее власти покорны даже мертвые. Моряку приходится сталкиваться с прекрасными и безобразными сторонами природы гораздо ближе, чем большинству сухопутных жителей Я выбрал жизнь мореплавателя, чтобы быть свободным от уз, налагаемых обществом, и вместе с тем отказался от защиты, которую оно дарует своим членам. Я выбрал свободу и заплатил за нее положенную цену.

На горизонте тает дымок, оставшийся от исчезнувшего теплохода. Никакие рассуждения не спасают меня от чувства горького разочарования. Я не сержусь на судьбу, но сейчас, кажется, готов смириться с рабством сухопутной жизни. В памяти всплывают слова из повести Хемингуэя «Старики море»: «Если бы мальчик был здесь... если бы он был здесь». Мне нужен отдых, нужна лишняя пара глаз, хочется слышать человеческий голос. Но и присутствие спутника мне бы не помогло. На двоих нам не хватило бы питьевой воды.

Наверное, мой плот станет заметнее, если над ним будет реять в небесах воздушный змей. Выкраиваю из космического одеяла кусок соответствующего размера и, связав крестообразную рамку из пары лат, вынутых из распоротого в ночь крушения грота, делаю себе серебристую птичку ромбовидной формы. Правда, она оказывается тяжеловатой, а ведь ей требуется еще и хвост. Все попытки запустить змея кончаются неудачей, но, может быть, к тому времени, когда я доберусь до судоходной трассы, я его как-нибудь усовершенствую. Зато эта штука прекрасно послужит мне в качестве зонтика. Водружаю ее на задней стенке тента, где она отражает большую часть брызг, залетающих в смотровое окно. А вообще, хороший воздушный змей был бы ценным компонентом аварийной экипировки, этакий яркий маячок, реющий над океаном на высоте в несколько сот футов. Мой змей помогает сохранять мое жилище сухим, что способствует заживлению болячек.

Снова садится солнце, и рыбы больно долбят меня снизу. Подкачиваю медленно спускающие резиновые камеры, подкрепляюсь рыбными «палочками». Теперь бы немножко покоя, но покоя нет и во сне. А ночью новая встреча с акулой. Промчавшись на страшной скорости, она так поддает по днищу, что я тут же пробуждаюсь от приятных грез. Когда ее спина во второй раз шаркнула по днищу, я, напряженно всматриваясь в глубину, попытался различить ее силуэт, но ничего не увидел. Акула появилась и пропала, а для меня потянулась еще одна безветренная ночь. Мой плот колышется на воде в ожидании последней атаки.

До сих пор я называл свой плот просто плотом. И вот а решил, что ему надо дать имя. В прошлом я был владельцем двух надувных лодочек, которые шутливо именовались «Резиновая уточка-I» и «Резиновая уточка-II». Единственно разумным решением было бы продолжить эту традицию. Стало быть, нарекаю тебя «Резиновая уточка-III».

Поутру я предпринимаю круговой обход вдоль наружного борта «Резиновой уточки» и обшариваю ладонями поверхность резины, стараясь нащупать какие-нибудь признаки износа. На днище все в порядке, во всяком случае — там, куда я могу дотянуться, но на нижней камере рядом с газовым баллончиком обнаруживаю несколько забоин. Возможно, они были там всегда, а возможно, что эта акула немного пожевала мой плот. Болтающийся под днищем баллончик по-прежнему беспокоит меня, но я никак не могу придумать, что бы такое с ним сделать.

В надводной части бортов поверхность камер под действием жгучих лучей тропического солнца начинает покрываться сетью трещин, напоминающих карту автомобильных дорог. Наружный леер местами так туго натянут, что сильно трется о резину. Должно быть, когда плот лежал еще принайтовленный к палубе «Соло», он ерзал от качки и при этом передергивал леер сквозь крепежные ушки. Напрягаясь изо всех сил, пытаюсь выдернуть его обратно и равномерно распределить натяг по его длине, но мои усилия остаются бесплодными.

Окрашенное оранжевым пигментом водостойкое покрытие навеса выцвело, начало крошиться и понемногу размываться. Оно пропускает воду, и потоки дождя интенсивно отрывают от него маленькие оранжевые частицы. Пить насыщенную этими частичками воду — все равно что глотать блевотину. Будь у меня возможность более эффективно собирать уже пролившиеся за это время надо мною дожди, я имел бы в запасе лишних шесть пинт. Проклинаю злосчастный оранжевый слой. Робертсон говорит, что человеческий организм способен абсорбировать до пинты непригодной для питья воды, если ввести ее в задний проход с помощью клизмы, но я не могу провести здесь эту процедуру.

Поднимается солнце, и вновь наступает пекло. Прошлая жизнь продолжает разворачиваться перед моим мысленным взором. Над будущим я не волен. Не приходит ни смерть, ни спасение. Я в чистилище.

В царстве моего воображения между зеленью высоких деревьев петляет прохладный ручей. Я смотрю, как он, журча, струится по каменистому руслу. Запах свежих сухариков, которые поджариваются над костром, щекочет мне ноздри. На самом деле это всего лишь запах вяленой рыбы.

Передо мной зримо встает величественная гавань, забитая яхтами. Среди них есть и мой «Соло». Я вижу круто вздымающиеся зубчатые вулканические пики Мадейры. В давно минувшую геологическую эпоху они поднялись с морского дна и показались над поверхностью океана. Мы с Катариной трясемся в дребезжащем автобусе, который катит вдоль зияющих пропастей по мощеной булыжником дороге, серпантином вьющейся вдоль отвесных склонов. От деревни до деревни здесь час езды, хотя по прямой между ними было бы всего две или три мили. Случайно задетый камешек падает вниз на тысячи футов. Чтобы проехать 30 миль, нам требуется восемь часов. По склонам гор уступами расположены террасы с зелеными полями. Местные крестьяне выращивают здесь виноград для знаменитой мадеры, а также бананы и великое множество разнообразных фруктов, некоторые из которых не произрастают нигде, кроме этого загадочного острова. Мы обследуем деревеньку, угнездившуюся высоко в горах. Мелодии Катарининой флейты сплетаются с северным бризом, доносящим сюда, наверх, музыку рокочущих в океане волн. Стройные вершины, плодородные долины, безмятежно спокойные люди — мы словно попали в волшебную сказку.

Воскресенье. Электричества нет. Нет ни футбольного матча по телевидению, ни видеоигр. Все деревенские жители высыпали на улицу, чтобы посудачить с соседями или просто поглазеть на неспешно шествующую жизнь. Природное богатство острова служит залогом их безмятежного спокойствия. Повсюду бьют источники. Мне захотелось пива. «Aberto, senhor?» Бар сейчас закрыт, но ради нас хозяин делает исключение. Заведение помещается в подвале старинного дома. От сырых каменных стен веет прохладой. Прямо из стены торчит кран. В глубине виднеется тускло освещенная большая деревянная бочка. В углу булькает на плите кастрюля, в которой варится нежное мясо в томатном соусе. Хозяин подает нам пиво и наливает из бочки молодого домашнего вина из собственного виноградника. Мне он вручает также сандвич с остро приправленным мясом. Он ухаживает за нами с таким радушием, словно мы его старые друзья, но нам некогда задерживаться. Мне пора в путь, меня ждут Канары.

Мы думали, что это плавание займет у нас две недели, но нас задержали слабые ветры. Таким образом, мы с Катариной провели вдвоем целый месяц. Из нее получился неплохой матрос, она все схватывает на лету, но ей этого мало, и она недовольна. Катарина считает, что все мужчины обязательно должны в нее влюбляться. Словом, получалась довольно странная вариация на тему обычной женской жалобы: «Все, что нужно моему капитану,—это побыстрее затащить меня в постель». Но я храню холодное молчание. «Жесткий ты человек», — постоянно твердит Катарина.

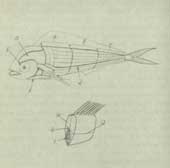

| Процесс разделки дорады со временем был доведен до совершенства. После извлечения внутренностей из брюшной полости (I) я разрезаю тушку на три части (А, В, С), отделяя голову и хвост. Каждая часть распускается ломтиками, которые вывешиваются для сушки. Мышечные волокна расположены вдоль тела и ближе к хвосту становятся более жилистыми. Самые лакомые и нежные кусочки располагаются на спине, выше латеральной линии (J), в непосредственной близости от головы. Парочку рыбных бифштексов, предназначенных для немедленного потребления, можно вырезать из головной части (А) поперек мускулатуры. Все остальные ломтики надо резать вдоль, чтобы они не разваливались при нанизывании на веревку. Брюшная полость (I) заканчивается примерно посредине тушки (В). Дальше по направлению к хвосту ломти можно вырезать как выше, так и ниже латеральной линии (J). На поперечном сечении видно, что спинной хребет (С) и кости, поддерживающие плавник, разделяют тушку на мясистые части, которые отделяются от скелета перед разделкой на ломтики. На брюхе и на участках вблизи брюшного и грудных плавников (F) имеется немного жира; я называю эти части жареной курятиной. Еще один кусок (D) можно отрезать сбоку от головы. Наполненные маслянистой жидкостью глаза с прилегающей мускулатурой (Е) снабжают меня влагой. Первая трапеза обычно включает глаза, маленькие кусочки мяса, ободранного с головы, внутренние органы и парочку свежих бифштексов. Позвоночник, ребра и плавники я вместе с нарезанными рыбными ломтиками приберегаю на потом. |

Наверное, она права. Большинство женщин, с которыми я был близок в своей жизни, принадлежали к очень эмансипированному типу. Я считался с их принципами, но и сам в свой черед требовал, чтобы они соблюдали мои условия. Я решительно не желал терпеть никаких проявлений женского шовинизма и не позволял им сваливать на меня целиком всю так называемую мужскую работу. Поэтому, когда на вахте Катарины стаксель выходил у нее из повиновения или приключалось что-нибудь еще и она начинала взывать ко мне о помощи, я обычно рявкал в ответ: «Твоя вахта, сама с этим и разбирайся!» Но я знаю, что не только в этом бываю жесток. Моя резкость и раздражительность имеют глубокие корни. Позади у меня были семь лет супружества, завершившегося разводом, потом нелегкие отношения с другой женщиной — словом, я обжегся, душевная усталость принесла с собой боязнь новой душевной травмы и я зарекся от женской любви. Может быть, это говорит во мне затаенный страх. Возможно, я подменил свою Жажду любви стремлением закончить то, что однажды наметил совершить. Так это или нет, я и сам не знаю, но, может быть, здесь сыграло роль мое нежелание делиться своими сокровенными тайнами с Катариной, несмотря на ее певучую французскую речь и обаятельную улыбку. Единственное, чего я хочу,— это идти через море под парусом, писать и рисовать. Чем дольше длится наше совместное путешествие, тем больше она старается смягчить меня и тем больше я упорствую. Я хочу, чтобы моя яхта вновь всецело стала моей. И словно опасаясь действия волшебных чар безмятежного покоя, царящего на острове, я не выдерживаю и уже через три дня поднимаю паруса и снимаюсь со стоянки. Неужели я ошибся? Безопасная гавань... вот о чем я теперь мечтаю! Зачем я поторопился? Почему не позволил себе расслабиться?

Почему-то я уверен, что мне предопределено еще раз почувствовать вкус поджаренных на костре сухариков и ощутить прохладу лесного ручья. А потом я еще раз построю себе новый корабль и еще раз рискну испытать жар человеческой страсти. Я даже в мыслях не допускаю сказать: «Если я вернусь домой...», я думаю только: «Когда я вернусь домой...»

Я сделал глупость, отпустив пойманных дорад. Мясная лавка опустела окончательно. У меня живот подвело от голода, пустой желудок ворчит. Целые дни напролет я подстерегаю моих неизменных спутников. Многих я уже знаю «в лицо». У одной рыбины с губы все еще свисает обрывок рыболовной лесы, у другой — рваный плавник, у третьей — на спине незажившая рана. Они немного разнятся по размерам, есть небольшие отличия и в расцветке. Самки весьма заметно отличаются от самцов. Они меньше и стройнее, у них маленькие округлые головки. Я часто вижу двух очень приметных ярко-зеленых рыб, которые никогда не приближаются к моему плоту. Самка имеет в длину свыше четырех футов, а самец и того больше. Известно, что встречались дорады до шести футов Длиной, весящие фунтов шестьдесят. Матерые изумрудныe рыбины, как и я, все время настороже. Молодняк игнорирует их предостережения и подплывает довольно близко, однако и он ведет себя все же осторожно. Эти Рыбы знают, где их может настигнуть моя стрела, и избегают этих участков или проплывают их, когда я смотрю в другую сторону. Они медленно подплывают к границам опасной зоны, а затем резко бросаются в сторону.

Дорады совсем не глупы и могут развивать скорость до 50 узлов, то есть этот вид самый быстрый из всех ныне живущих на планете. В прыжке мои изумрудные великаны пролетают по нескольку ярдов и падают в воду с оглушительным шлепком. Я бы нисколько не удивился, если бы они вдруг полетели по воздуху. Своей игрой они будто призывают меня: «Узри, человече, великолепие, которого может достичь наше племя!» Но эта парочка — скромные созданья. Они ничего не говорят и все так же молча уплывают прочь.

Наконец мне удается загарпунить спинорога. Крошечная порция дает мне слабое подкрепление, но рыба оказывается полна превкусной икры. После еды мое тело, кажется, тотчас же оживает. Далеко на горизонте появляется третье судно. Пускаю ракету. Судно проходит мимо. У меня осталось теперь всего четыре ракеты, из них две парашютные, и две дымовушки. Все виденные мною суда направлялись на восток и появлялись с интервалом в три-четыре дня. По-видимому, я уже где-то рядом с трассой. Может быть, на четвертый раз мне повезет.

26, февраля, день двадцать второй

26 ФЕВРАЛЯ, ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ ДРЕЙФА. Особенно жаловаться мне сегодня пока не на что, так как утро выдалось сравнительно неплохое. Плот идет ходко, солнца не видно. Передо мною лежит сраженная моей рукой вторая дорада. Я разделываю рыбу гораздо тщательнее, стараясь, чтобы ничего не пропало. Я съедаю сердце и печень, высасываю жидкое содержимое глазных яблок, разламываю позвоночник и извлекаю студенистые комочки, расположенные между позвонками. Норму потребления питьевой воды я установил себе в полпинты на день, так что про запас у меня теперь накоплено уже шесть с половиной пинт. Голова у меня ясная, плот не разваливается. Чувствую я себя прекрасно, хотя столь же прекрасно сознаю, что подъемы и спады настроения чередуются, сменяя друг друга, как зыбкие волны.

А через несколько часов послеполуденное солнце фокусирует на мне свои лучи, словно сквозь увеличительное стекло. Кажется, что они прожгут дырку в моей груди. Превозмогая себя, поднимаюсь на колени, чтобы проверить опреснитель и оглядеть горизонт. Внезапный приступ головокружения едва не валит меня с ног, поле зрения по краям темнеет и суживается. Все подергивается голубоватой туманной дымкой. Нахожу на ощупь кофейную банку, лью воду себе на макушку и в изнеможении падаю. Мутным взглядом я еле различаю бегущие по океану волны, чей напор подталкивает нас вперед, к месту назначения.

Вдруг стенка наветренного борта, оглушительно хлопнув, прыгает на меня, наполовину прогибается внутрь и плот зарывается носом в воду. Лавина воды вторгается под навес. «Вот и перевернулся»,— бесстрастно думаю я, но тут корма выгибается обратно и принимает прежнюю форму. Вокруг меня хлюпает галлонов двадцать соленой воды, и в ней плавают мой спальный мешок, кое-что из записей, диванный матрас и прочее имущество. Впереди в отдалении тает тень бродячей волны, этого вестника грядущих испытаний—еще более тяжких.

Этот потоп вывел меня из оцепенения. Я принимаюсь за изнурительный труд и как заведенный вычерпываю и отжимаю воду. По крайней мере три дня вся моя экипировка будет холодной и мокрой. Спальник давно уже превратился в какой-то узловатый комок; просыхая, он покрывается коркой•соли. Приходится изрядно потрудиться, чтобы отжать из него лишнюю воду и довести его хотя бы просто до стадии сырости. В предстоящие вечера моей единственной защитой от холода будет только мятое, точно пожеванное, липкое космическое одеяло. Недавно затянувшиеся корочкой раны на моем теле снова открылись. Внезапные атаки моря и его обитателей не знают пощады.

Встаю и поворачиваюсь лицом к усиливающемуся ветру и разгулявшимся волнам, а чтобы внезапно не подкосились мои ватные ноги, руками опираюсь на тент. Волны подбрасывают мою шаткую платформу и с журчанием перекатываются под босыми ступнями. Небо заволакивают перистые облака, будто устилая его сыплющейся откуда-то с горных высей спутанной белой собачьей шерстью. Хмуро и неприютно становится все вокруг.

Стараюсь найти положительные моменты в своем существовании. Самое насущное — пища, вода, убежище — осталось в целости и сохранности. Порою разум отказывается мне служить и мысли блуждают. Тогда в мою жизнь вторгаются прошлое и будущее. Я — былое. Я воплощаю в себе былые чувства и мысли других людей обо мне. Я воплощаю в себе свои былые дела. Все это — моя посмертная жизнь. Этого не отнимешь, не уничтожишь. И пусть все эти мысли служат мне лишь очень слабой поддержкой, но они дают мне достаточный стимул для того, чтобы регулярно вскакивать с матраса и, подставляя тело холодному ветру, обозревать горизонт. Я не могу позволить себе упустить проходящее неподалеку судно.

Во втором опреснителе отыскивается маленькая дырочка. Залепляю ее клейкой лентой и временно запускаю его тоже в работу, чтобы побыстрее увеличить запас пресной воды. Как бы я ни старался сохранять позитивный взгляд, близящийся шквал нагоняет на меня страх. Я боюсь, что разразится новый затяжной шторм.

27 февраля, день двадцать третийК УТРУ ВЕТЕР УЖЕ СВИЩЕТ ВОВСЮ. В дыбящемся море вспухают десятифутовые волны, которые закручиваются пенистыми гребнями, опрокидываются и с грохотом разбиваются. Упакованный в просоленный спальный мешок, я опять сижу, уцепившись за леер наветренного борта. Во время быстрых вылазок на подветренную сторону проверяю солнечный опреснитель и бросаю взгляд наружу. Только в насмешку можно сказать, что я наблюдаю за горизонтом. До видимого горизонта сейчас буквально рукой подать. Стараясь удержать равновесие, я стоя балансирую на резиновом полу, взлетающем и опадающем вместе с волнами. Когда плот поднимается на гребень, я приседаю, чтобы скомпенсировать инерцию, вышвыривающую меня вверх. На мгновение мы замираем на вершине, и в течение этой короткой паузы я пробегаю глазами небольшую часть горизонта. Из-за непрерывной скачки мне требуется несколько минут для того, чтобы оглядеть горизонт. Несколько раз мне кажется, будто в северном секторе что-то мелькает. Но массивные громады перекатывающихся рядом со мной водяных гор и их белопенные шапки ничего не дают мне разглядеть. И вот, наконец, мы возносимся на вершину огромного морского вала. Есть! Вот оно! Судно держит курс на север. К несчастью, нет никакой надежды на то, что оно меня подберет. Слишком уж далеко оно находится, чтобы заметить мою ракету, и вдобавок уже удаляется от меня. Воодушевляет меня только направление его движения — из Южной Африки в Нью-Йорк. То, что представлялось несбыточной мечтой двадцать четыре отчаянных дня тому назад, я претворил в реальность. Я достиг трассы активного судоходства и все еще жив.

<< Назад Далее >>

Вернуться: Стивен Каллахен. В дрейфе

Будь на связи

- Email:

- nomad@gmail.ru

- Skype:

- nomadskype

О сайте

Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.